新闻中心

NEWS CENTER

新闻中心

NEWS CENTER

智驾与机器人领域招聘激增28倍,技术同源催生跨界人才潮

2025.07.18

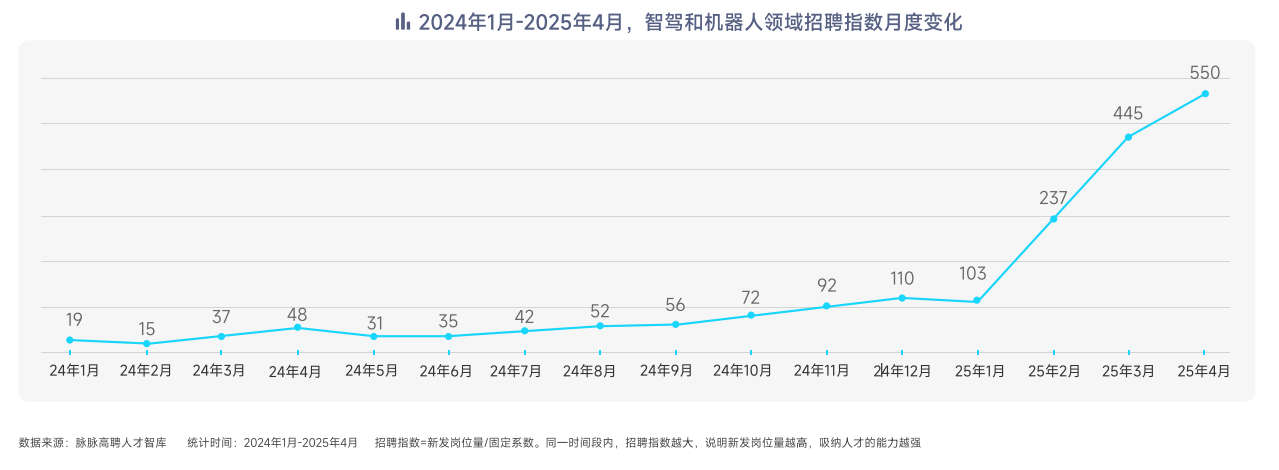

28 倍,这是 2025 年智驾与机器人领域招聘指数的同比增幅。

当企业拿着高薪 Offer 在人才市场 “抢人” 时,一个现象愈发明显:这两个看似独立的赛道,正在共享同一批核心人才。

技术基因的共性不仅塑造了产业发展的协同性,更催生出人才跨界流动的显著趋势。

自动驾驶的汽车和会走路的机器人,其实是某种程度上的 “近亲”。它们的底层技术就像共用一套基因密码,这才让人才跨界流动成了可能。

无论是自动驾驶汽车还是服务机器人,都需要 “看” 清周围环境。

它们靠激光雷达、摄像头等设备 “感知世界”,就像人类用眼睛和耳朵配合判断路况。比如华为的智驾系统和特斯拉的人形机器人,都用了类似 “360 度全景感知” 技术,把不同 “感官” 的数据融合成统一的环境地图。

这意味着,懂传感器融合的工程师,既能调汽车的 “视力”,也能修机器人的 “感知系统”。

两者共享三大算法基石。

SLAM(同步定位与地图构建):实现实时定位与环境建模。

路径规划与控制:智驾的车道级路径规划与机器人的机械臂运动规划,均采用A、DWA(动态窗口法)等经典算法。

机器学习模型:CNN用于图像识别,RNN用于时序数据处理,端到端大模型则成为两者技术迭代的共同方向。

让汽车自动变道和让机器人避开障碍物,用到的核心算法常常是同一套。SLAM技术既能帮自动驾驶生成高精地图,也能让机器人在商场里精准导航。而不管是汽车绕开施工路段,还是机械臂抓取物品,本质上都是在解决 “如何走最优路线” 的问题。

激光雷达厂商禾赛科技的产品,既装在小鹏汽车上,也用在优必选的机器人身上;华为的 AI 云平台,既给智驾系统做训练,也帮机器人变得更 “聪明”。

这种供应链的重叠,让熟悉某类硬件或系统的人才,换个赛道照样能上手。

技术同源让人才跨界成了趋势,而产业爆发则让这种流动变得 “汹涌”。2025 年,35% 的智驾算法工程师有机器人领域经验,反过来也一样。他们是怎么实现 “无缝切换” 的?

??算法工程师:

掌握卡尔曼滤波、粒子滤波等传感器融合算法的人才,可同时服务于自动驾驶公司与机器人企业。

??系统架构师:

熟悉“车路云图”一体化架构的智驾专家,可快速迁移至仓储机器人的“机网云”协同系统设计,如极智嘉物流机器人的调度平台与华为车路协同系统在系统分层、通信协议上存在显著共性。

??硬件开发人才:

线控底盘工程师与机器人关节电机设计师均需解决高精度控制与可靠性问题,两者技术经验可直接复用。

智驾企业的机器人化延伸

智驾行业进入“内卷期”,而机器人赛道因政策支持和资本涌入成为新蓝海,智驾企业希望通过拓展机器人业务来寻找新的增长点,实现已有技术的价值最大化。

机器人企业的智驾化拓展

大疆车载从无人机飞控算法切入智驾域控制器,智元机器人将工业机器人路径规划技术应用于无人矿卡,体现出机器人技术向载具领域的渗透。

跨界并购加速融合

2025年上半年,智元机器人以21亿元控股上纬新材(布局车载复合材料),宇树科技获首程控股投资(切入自动驾驶线控转向),资本运作推动人才团队整合。

一系列企业战略的涌现,也加速了核心人才的自由流通与价值复用。

长安汽车在2025年2月发布的“北斗天枢2.0”计划,涵盖智驾技术(如华为乾崑智驾ADS 3.0)与鸿蒙座舱集成,并计划推动飞行汽车、人形机器人等未来产业落地。

华为通过昇腾AI云服务平台提供跨领域的AI能力支持,该平台同时服务于智驾(如ADS 4.0的云端训练)和机器人(如盘古大模型5.5的具身智能应用)。

小米在操作系统、新能源车、AI 机器人等领域跑出多引擎驱动态势,推动技术在不同产品间的快速迁移与优化,试图构建一个涵盖智能出行与智能生活服务的庞大科技生态。

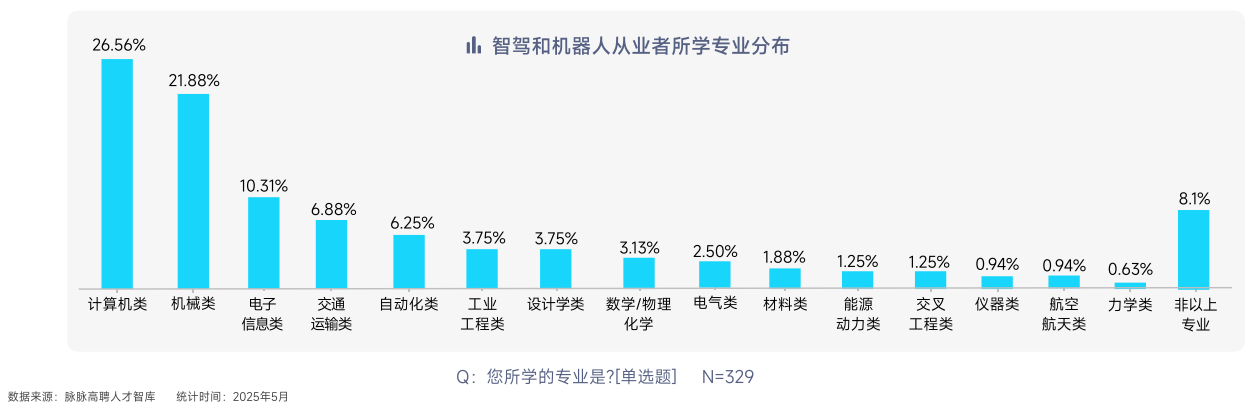

计算机类(26.56%):智驾与机器?技术的核?在于算法、软件开发和??智能技术,毕竟两个赛道都靠 “智能” 吃饭。

机械类(21.88%):现在的机械专业早已不是 “纯拧螺丝”,融入了智能车辆、智能制造等方向,懂机械 + 懂编程的人才最稀缺。

图源:脉脉

截?2025年5?,智驾和机器?从业者中,本科?才以 51.27%的绝对占?成为主体,硕博?才占? 39.24%,其中硕? 35.13%,博? 4.11%。折射出该领域的?学历?槛。此外,也有 9.49%的专科及以下?才进?该领域。

图源:脉脉

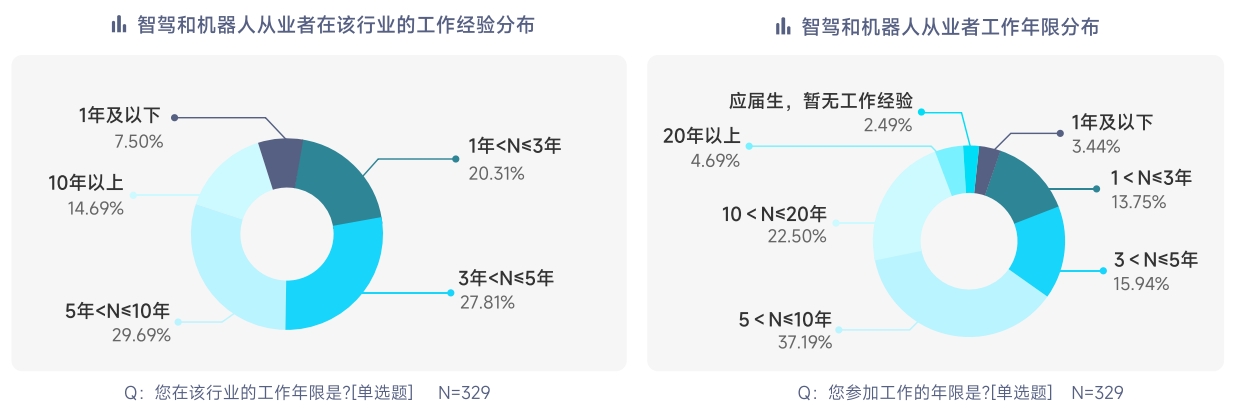

从智驾和机器?领域从业者的经验分布来看,70% 的从业者有 5 年以上经验,既能做技术研发,又能解决实际落地问题的 “老手” 最受欢迎。反映出进?智驾和机器?领域需较?的技术积累期,同时也说明该领域吸引了?量转?的职场?。

作为相对新兴的领域,智驾和机器?的技术进步?度依赖熟悉??智能、?动化、机械设计等多学科背景的复合型?才。

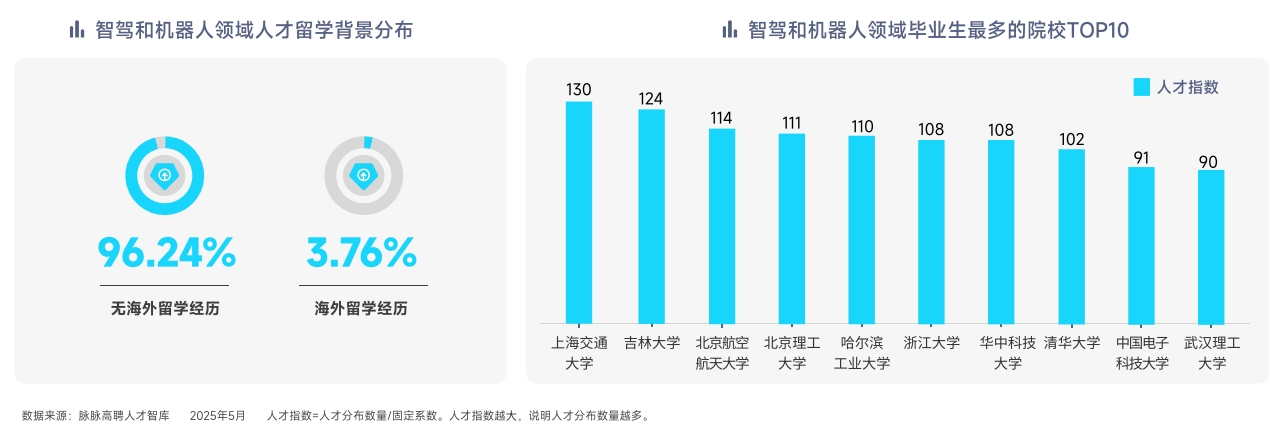

智驾和机器?领域从业者中,仅有 3.76%拥有留学背景。

图源:脉脉

目前,这个领域 96%以上的人才是国内高校培养的,清华、上交、北航等工科强校成了 “人才摇篮”。上海交大的一个 SLAM 算法团队,既孵化出智驾公司 Momenta,又诞生了机器人企业云迹科技,就是最好的例子。

未来,随着具身智能、通用人工智能(AGI)等技术的突破,两者的人才壁垒将进一步消解,形成“技术研发-场景落地-商业变现”的闭环生态。

企业需完善跨领域人才体系,个人则需强化“算法+工程+场景”的三维能力,才能在这场技术革命中抢占先机。

素材来源:官方报告 / 网络新闻

联

系

我

们

扫一扫关注公众号

021-60430600